おきたまラジオNPOセンター・ひとりごとダイアリー

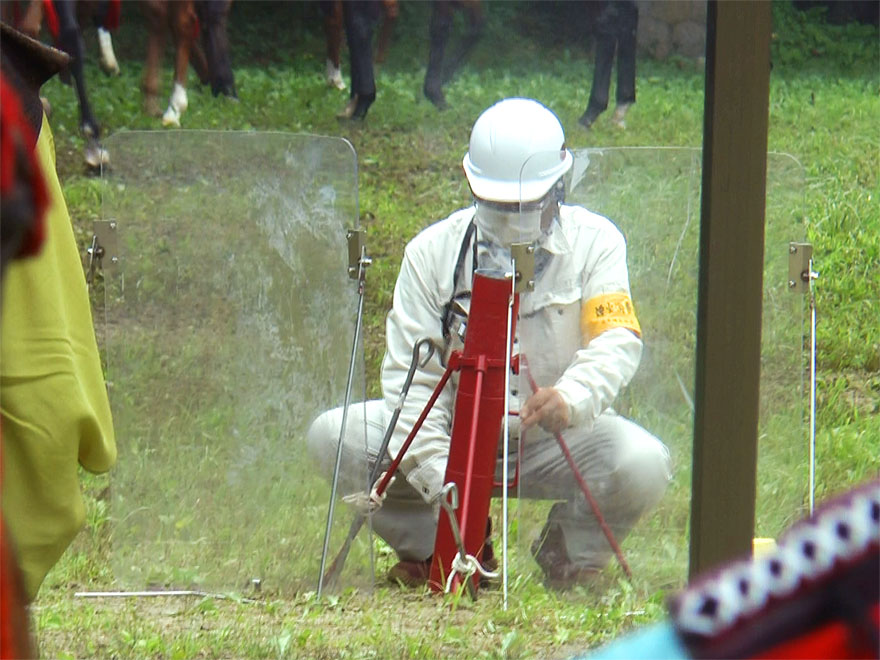

2022年7月25日(月曜日)福島県相双地方の天気:曇りで晴れ間あり のち晴れで雲浮かぶ 夕方から宵の口一部でにわか雨 【相馬野馬追:野馬懸】 ここに来ての新型コロナウィルス(COVID-19)の感染急拡大。これまでの私なら、県をまたぐ移動は考えられません。しかし、いつまでも解決することができない人間の愚かさに、腹立たしさが漲(みなぎ)りました。そして、自分に課している規制がバカバカしくなりました。 野馬懸は、相馬野馬追の原形を残していると言われます。その昔は、現在の南相馬市原町区から相馬小高神社まで10km以上にわたり馬(野馬)を追っていたそうです。これこそが野馬追です。 午前8時すぎ、相馬小高神社に到着です。上空は雲が多いです。雨の心配はなさそうです。少しずつ見物人が増えていきます。その多くがカメラを手にしています。プロ用のカメラからビデオカメラ、スマホのカメラまで様々です。その熱意は凄いです。神奈川県から来たという人と話しましたが、「観に来よう」という強い意思を感じました。 まもなく、騎馬武者たちが入場です。その中に、総大将の相馬言胤(としたね)さんの姿(下の写真左)がありました。相馬言胤さんは相馬中村藩主家第33代当主・相馬和胤(かずたね)氏の孫で、和胤氏の長男行胤(みちたね)氏の長男です。今年の6月に14歳となり、武士の「元服」にあたる数え年15歳を迎えるのに合わせて、今回初めて総大将を務めることになりました。初陣です。広島市在住の中学2年生で、今年の相馬野馬追では、大きな話題のひとつです。 午前9時、合図の花火が打ち上がります。午前9時10分、神社にて式典が始まります。総大将による訓示があり、安全を祈願する儀式などが行われました。このあと、騎馬武者たちは、野馬追のため、いったん場内から出て、東へ約1km移動します。 馬場をお祓いし、いよいよ野馬の追い込みです。下の写真がその様子です。1頭目(写真左)は芦毛の馬です。写真右が2頭目です。鹿毛の馬です。額に白い斑点があります。 下の写真は、馬場内での2頭のお馬さんです。突然、鹿毛のお馬さんが芦毛のお馬さんに飛びかかります(写真左)。その直後、そのお返しとばかりに、芦毛のお馬さんが鹿毛のお馬さんに足蹴り一発です(写真右)。 さらにもう1頭追い込まれ、3頭が馬場に揃いました。このあと馬を素手で押さえますが、その馬を選ぶための儀式です。神職が長い竿でその馬に触れます。この瞬間、1頭が砂浴びを始めました(下の写真左)。でも狙うのは芦毛のお馬さんです。なかなか触れることができず、神職さん、転倒してしまいます(下の写真左)。 ようやく触れることができました。白装束に身を包んだ御小人と呼ばれる人が馬を捕まえます。下の写真左が1頭目の芦毛馬を捕まえる様子です。この馬が相馬小高神社に奉納されます。 上の写真右が2頭目の鹿毛のお馬さんを捕まえる様子です。 上の写真は3頭目です。捕まえたように見えましたが、お馬さんに振り切られ、転倒。地面に倒れ、動きません。水をかけられ(下の写真左)、元気回復です。こうして3頭を捕まえることができ、総大将に報告です(下の写真右)。御小人は10人でした。 芦毛馬は相馬小高神社に奉納されましたが、残り2頭はせりにかけられます(下の写真左)。このせりもなかなかおもしろいです。一気に値をつり上がりますと、「そがえにあげんなず、みな貧乏なんだから・・」などの声に、場内は笑い声です。 そして最後は神旗争奪戦です。神旗争奪戦を間近で見られるのも、3日目の魅力です。 ただ、馬場が狭いので、神旗が周囲の木々に引っ掛かることがあります。上の写真では、木に引っ掛かった神旗を長い竿で取っている様子です。 上の写真左は打ち上げ方向を微調整する花火屋さんです。木に引っ掛からないように調整です。縁の下の力持ちです。上の写真右は打ち上げの瞬間です。 この神旗争奪戦での見どころは、獲得した神旗を子どもや女性などに託すことです。託された人たちは本陣に向かい、総大将からご褒美をもらいます。 これが次の世代に脈々と引き継がれる原点と言える光景です。そして、相馬野馬追が馬を愛する人たちによるお祭りであり、主役は馬と馬に関わる人たちであります。観光(客)のためのお祭りではないのです。相馬野馬追を見るには仕来りがあります。それを守らなければ叱責されます。実は、この日も一時不穏な空気が流れました。でも、ここが相馬野馬追の最大の魅力であり、国重要無形民俗文化財に指定される由縁とも言えます。 神旗を託されたお子さん、馬上で大泣きです(上の写真右)。でも、本陣でご褒美をもらったあとは、下の写真左のとおりです。威風堂々という感じです。 こうして神旗争奪戦も終わり、3日間にわたり、3年ぶりのフルバージョンでの開催になった今年の相馬野馬追は、すべての行事が終了です。上の写真右は、相馬小高神社の本殿前を引き上げる騎馬武者たちです。昼の12時30分頃です。 下の写真は、相馬小高神社の前を流れる小高川です。写真右の左側が相馬小高神社です。川の水が少し濁っています。そう言えば、馬場の周囲では土嚢が積まれているところがありました。 下の写真は小高駅前道路です。午後2時18分撮影です。いつもの静けさです。 通りの一角に、初めて見るお店がありました。カフェで食事も楽しめるお店です。ただ、テーブルは4つ、それも1人テーブルが1つ、2人テーブルが3つです。つまり満席は7人です。できるだけ少人数での来店に協力を・・というお店です。評判は良さそうなので、入ってみました。 同じ通りに一角にある小高工房を訪ねました。 浪江町にも足を伸ばしました。下の4つの写真は、浪江駅とその周辺です。今年の4月は、写真を撮っていませんでした。 ご覧のとおりの風景です。更地ばかりが目立ち、現実は厳しいです。 それでも今年の相馬野馬追には、浪江町と大熊町からも出陣しました。これがどれだけ復興に寄与できるかはわかりませんが、新たな一歩になったとは思います。

|