おきたまラジオNPOセンター・ひとりごとダイアリー

2024年2月1日(木曜日)曇り時々小雨 昼前から夕方雪 夜は曇りで晴れ間あり一時小雪

【1月の振り返り】

2024年の幕開けは、あまりにも衝撃的で悲しくつらいものになりました。

1月1日の16時10分22.5秒、令和6年能登半島地震が発生しました。この地震で石川県志賀町と輪島市で震度7を観測したほか、広範囲で激しい揺れに見舞われました。

この大地震では240人が亡くなりました。輪島市103人、珠洲市101人、穴水町20人、能登町8人、七尾市5人、志賀町2人、羽咋市1人です。このうち、災害関連死の疑いは、珠洲市6人、能登町6人、輪島市3人です。安否不明は15人です。重軽傷者は石川県で1179人です。

現在も避難を続けている人は石川県で14,431人です。

住宅被害は石川県で47,915棟です。さらに増える可能性があります。

停電は石川県で約2,400戸です。

断水は石川県で約40,490戸です。このうち輪島市と珠洲市では現在もほぼ全域で断水です。

富山県・新潟県でも大きな被害です。新潟市では西区を中心に液状化です。

元日という日に発生した大地震、能登半島という地理的条件などの悪条件が重なり、多くの人が亡くなりました。

この地域では、数年前から地震が頻発です。昨年(2023年)も大きな地震が発生しました。にもかかわらず、事前の備えは不十分極まりないです。果たして、このような地域に住み続けて良いのでしょうか・・・と思ったほどです。電気・水・道路等のライフラインの復旧にも時間がかかりました。水道の復旧は4月以降という地域もあります。「東日本大震災よりひどい」という指摘があるほど。そもそも、地盤がグジャグジャになり、再建事態も不可能と判断し、「この土地には住まない」と決意した被災者がいるほどです。

劣悪な環境の避難所も問題になりました。衛生環境も悪く、感染症が危惧されました。実際に新型コロナウィルスの感染がありました。避難所は過密状態です。ある自治体は「これ以上受け入れない」と表明。農業用ハウスに避難している様子が報じられました。しかし、そこは指定避難所ではないため、支援物資が届きません。差別です。指定避難所でも格差があるそうです。

私はいち早く広域避難を提唱しました。時間の経過とともに、二次避難や広域避難の動きは出てきました。しかし、動きは遅いと感じました。二次避難や広域避難を躊躇う被災者・避難者も多くいました。被災者・避難者に寄り添う支援には程遠いと感じました。

自治体の職員自体が被災者で、大変かとは思いましたが、だからこそ、自治体同士の広域連携など、事前の備えが必要です。民間では、ホテルなどが避難所として提供する動きもありました。こうした民間との連携も、事前の備えです。

被災者は、故郷に留まるのか、二次避難・広域避難か、という選択を迫られました。確かに辛い選択ではありますが、冷静に考えてほしいです。もし、故郷に留まるのであれば、そこで持続可能な地域をつくることです。

17日、輪島市の中学生258人が集団避難しました。一方で、3割あまりの中学生は輪島市に留まりました。留まるにしても、集団避難にしても、中学生たちの不安は大きいです。予期しなかった親元を離れての集団生活。私は根本的な発想の転換ができないから、こんな対応になったと思っています。

志賀原子力発電所も心配です。北陸電力の発表は、地震発生後から二転三転です。火災や津波に関する情報で、訂正が繰り返されました。

電源についてもトラブルが発生、北陸地方は「安全上重要な設備の電源は確保している」としていますが、一部の電源が供給されておりません。具体的には、外部から電気を受けるための変圧器が壊れ、3系統5回線ある送電線のうち、1系統2回線が使えなくなりました。

志賀原発の位置関係から、志賀原発で事故が発生した場合、能登半島は完全に陸の孤島です。今回の地震では道路網が寸断。逃げることさえ不可能です。

能登半島に関連して、ラジオを中心にした放送の状況です。

今回の震災では、臨時災害放送局(災害FM)開局の動きは、1月末の時点で、まったくありません。北陸総合通信局はホームページ(ウェブサイト)で「臨時災害放送局は、被災地における被災者への支援及び救援活動等の円滑な実施を確保し、その被害を軽減するために、地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の目的のためのFMラジオ放送局です。震災・火災・風水害等の非常災害時においては、臨機の措置として、口頭等の迅速な方法により臨時災害FM放送局の免許の付与が可能です。北陸管内(富山県、石川県及び福井県)の被災地方公共団体等において、臨時災害放送局の開局等を希望される場合は、北陸総合通信局情報通信部放送課まで、ご連絡ください」というメッセージを発表しています。しかし、現地は臨時災害放送局を開設する余裕もないと思われます。余裕がない要因は、地理的も、被災状況からも、非常に困難だからです。現地は支援する側も、みんなが被災者です。それだけ能登半島は厳しい状況です。繰り返しますが、ある意味、東日本大震災よりもひどい状況です。

現地は民放を含め、テレビが観られない地域があります。このためNHKは、被災地からの要望もあり、BS3チャンネルを使って、NHK総合テレビ(金沢局)の放送を行っています。たまたまですが、衛星放送のBS3チャンネルは昨年(2023年)11月30日をもって終了し、空きチャンネルになっていました。

被災地にあるコミュニティ放送は七尾市の“ラジオななお”だけです。ラジオななおは「災害発生時には緊急放送に切り替えます」としています。おそらく地震発生後は、そのような対応は取ったと思いますが、七尾市は臨時災害放送局にはしませんでした。臨時災害放送局になると、出力をアップすることができ、エリアが広がります。しかし、地理的条件を考えますと、そのメリットは小さいと思います。

1月8日にラジオななおのホームページ(ウェブサイト)を閲覧した時には、局内がグジャグジャになった被災直後の様子を撮影した写真を掲載、「現在、放送は継続していますので、新しい情報が入り次第、随時放送していますが、放送設備も部分的に復旧出来ていませんので、室内共々優先順位を付けて復旧しながらの放送になっています」としていました。

1月18日にラジオななおのホームページ(ウェブサイト)を閲覧したところ、1月13日には七尾市長のメッセージを放送したようです。また「スタジオへの道はだいぶ通れるようになりました。放送設備も全面復旧しています。後は、少しずつ整理・後片付けです」としています。番組表をみたら「演歌」という文字が多く目立ちました。

これらの状況から、今後の能登半島をどうするのか、能登半島と同じような地理的条件の地域をどうするのか、真剣に考える必要があります。私には教訓が生かされないまま、能登半島地震が発生したと感じています。

能登半島地震に関連するNPOの動きについては、のちほどご紹介します。

**********

1月2日には羽田空港で、日本航空516便が、海上保安庁の航空機(羽田航空基地に所属するMA722固定翼機)と衝突するという衝撃の事故が発生しました。日本航空516便には子ども8人を含む乗客367人と乗員12人が搭乗していましたが、全員機体から脱出しました。このことは海外メディアでは称賛をもって報じられました。

しかし、あり得ない事故が起きてしまいました。固定翼機が誤ってC滑走路に進入したことのようですが。原因は複合的です。管制官は固定翼機の進入を見落としました。管制官の順番を示す数字を固定翼機は進入可を誤認したという報道もあります。日本航空の機長は固定翼機が滑走路に進入したことを確認できませんでした。原因調査には相当な時間がかかるそうです。

原因調査では責任追及をしないこと・・・という報道がありました。責任追及では真意が語れなくなる可能性があるからです。「なるほど」とは思いましたが、難しいとも感じました。

**********

気を取り直して、1月の天気から振り返ります。

1月は暖冬でした。米沢では雪が少ないです。また気温も平年より高い日が多かったです。6日には最低気温が1月として最も高くなりました。暖冬で大雨の日がありました。21日は日の降水量で1月での1位でした。

1月は冬型の気圧配置は長続きせず、日本付近を低気圧や高気圧が交互に通過しました。

一時的に強烈な寒波に見舞われました。24日は福井県・滋賀県・岐阜県で大雪でした。名神高速道路で大規模立ち往生が発生しました。

米沢も一時的に大雪でした。25日には日の降雪量が50cmという大雪でした。でも1月は雪下ろしをしませんでした。1月の降雪量は平年の半分でしたが、1月の降水量は平年の1.2倍でした。

元日の米沢は不安定な天気でしたが、初日の出を拝むことができました。とにかく雪がほとんどない中で今年(2024年)を迎えました。全国的には冬型の気圧配置で年が明け、日本海側を中心に雪や雨が降りましたが、天気は次第に回復しました。

2日の米沢は午後に雲が多くなったものの、未明から午前中は快晴になるなど良い天気でした。全国的には雨や雪が降りました。被災地や夜になって雨になりました。

3日の米沢は雲が多く、宵の口は雨になりましたが、雪がない正月になりました。この日は福島に宿泊しましたが、福島の夜一時雨でした。全国的にも雨や雪が降り、被災地では断続的に雨が降りました。

4日は一時冬型になり、福島では朝は雲が多かったですが、次第に晴れてきました。米沢も晴れてきました。全国では本州中心の雨でしたが、次第に晴れました。被災地では日中まで雨でした。

5日の米沢は晴れでしたが、夜遅くは雨です。全国的に未明は晴れでしたが、被災地では夕方から雨が降りました。

6日の米沢の最低気温3.0℃は1977年の統計開始以来1月の観測史上最も高い最低気温でした。この日は高畠、福島、二本松も1月の観測史上最も高い最低気温でした。また、被災地など日本海側で降水続きました。

7日の米沢は夜になって雪が積もり始めました。日本付近は冬型の気圧配置で被災地は雨や雪が降り続きました。

8日は今年初の雪かきをしました。新たに10cmほどの雪が積もりました。冬型の気圧配置で被災地も雪が降りました。冬型の気圧配置は西から緩みました。

9日の米沢は晴れから夜には早くも雨です。天気は短い周期で変化です。被災地はこの日も雨が降り続きました。

10日の米沢は未明から朝は雨が降り、午後は雪が降りましたが、晴れ間もあり、夜は星空が広がりました。日本付近は冬型の気圧配置でしたが、西日本でも雨や雪が降りました。被災地は雨が降り続き、夜は晴れてきました。

11日の米沢は日中薄雲や雲が浮かびましたが、晴天でした。全国的にも晴れや曇りの地点が多かったです。能登半島は夜遅くになって雨です。

12日の米沢は午前中からみぞれや雨が降り続きました。全国では日本海側で雨や雪が降り続き、能登半島は断続的に雨が降り続きました。

13日の米沢は朝、うっすらと雪が積もりました。その後は午後に一時雨が降ったものの、雲が多いながら、晴れ間がありました。この日は東京で初雪でした。そして、上越などで大雪でした。

14日の米沢は雲が浮かんだものの、晴れました。この日は全国的に晴れましたが、北日本では低気圧と前線が接近しました。

15日は冬型の気圧配置になりましたが、米沢では思ったほどの雪は降りませんでした。全国的には日本海側で雪や雨です。西日本では朝を中心に未明から昼頃にかけて、紀伊半島・四国・九州地方の太平洋側でも広く降水(雨)になりました。

16日の米沢は断続的に吹雪となり、雪かきは4回ですが、例年に比べれば楽な方です。強い冬型により特に関東北部で大雪になりました。群馬県の山沿い(新潟県境付近)では24時間降雪量が50cmを超えました。

17日は穏やかな天気の下で米沢市笹野本町にある笹野観音のお祭り(火渡り)が行われました。全国的にも高気圧に覆われ晴れたところ多くなりました。

18日の米沢は雨が降ったものの暖かい陽気です。全国では前線の南下で西日本も広範囲で雨が降りました。そして、西日本を中心に季節外れの暖かさでした。最低気温では5月並みになった地点もありました。

19日の米沢は雲の多い天気でした。南下した前線は15時に消滅しましたが、真冬のこの時期に前線が南下すること自体、異常です。この日も一部で季節外れの暖かさでした。最低気温では5月並みになった地点もありました。

20日の米沢は穏やかに晴れました。全国的には、南岸低気圧と前線の接近により、広範囲で降水になってきました。この日も最低気温で5月並みの地点があるなど、西日本を中心に季節外れの暖かさになりました。

21日の米沢は1日中雨(朝は一時みぞれ)です。米沢アメダスでは日降水量が54ミリです。これは1976年の統計開始以来1月の観測史上1位の大雨です。全国的にも雨や雪でした。紀伊半島や千葉県では非常に激しい雨が降るなど、各地で1月としては記録的降水量になりました。西日本中心に気温の高い状態が続きました。

22日の米沢は曇りも気温は平年より高めでした。この日、東北地方では最低気温が1月として記録的高温になりました。三陸沿岸では降水が続きました。

23日の米沢は意外にも青空が広がりました。日本付近は西から強い冬型の気圧配置です。気温も西から下がり、西日本で平年より低くなりました。

24日、日本付近は強い冬型の気圧配置です。福井県・滋賀県・岐阜県で大雪です。顕著な大雪に関する気象情報が福井県・滋賀県に発表。名神高速道路で大規模立ち往生が発生しました。この日の米沢は思ったほど雪が降りませんでした。

25日の強い冬型の気圧配置が続きました。この日の米沢の降雪量は50cmで、全国のアメダスで2番目に多くなりました。大雪警報が発令されたほどです。米沢市はこの日「雪下ろしをする必要あるの」という注意喚起情報を出しました。翌日(1月26日)ですが、米沢市内ではそんなに積もっていないのに、屋根の雪下ろしをしている光景をみました。

26日の米沢は朝まで雪が降り続き、米沢アメダスは積雪74cmに達しました。その後も雪が降ることはありましたが、早くも雪は融け始めました。結果、除雪がヘタな道路では、大量のシャーベット状の雪があり、ハンドルを取られそうになりました。道路による除雪の仕方のバラツキに唖然としました。

27日の米沢は時より小雪や雪降りましたが、雪が積もることはありませんでした。気温が高いからです。午前5時頃、雪が積もっていないのに、除雪車が来ました。全国的には冬型は次第に緩みましたが、日本海側では降雪が続きました。

28日、日本付近は大陸の高気圧に緩やかに覆われましたが、日中は西日本は広範囲で雨になるなどで、晴れたところが少なくなりました。米沢は午前中を中心に小雪が降り続きましたが、雪融けは進みました。

29日になると、日本海側の一部を除き晴れたところが多くなりました。米沢も午後は曇りに覆われましたが、晴れて雲が浮かぶ天気でした。

30日の米沢は午後には晴れて5℃を超えました、全国的には高気圧に覆われ、晴れたところ多かったです。

31日の米沢は日中晴れて10℃を超えました。この日、本州付近は2つの低気圧に挟まれ、雪や雨の範囲が広がっていきました。

米沢アメダスでの観測データで1月を振り返ります。

最高気温の平均は5.4℃です。これは平年(2.6℃)より2.8℃高いです。

1月5日の最高気温11.9℃は1977年の統計開始以来1月の観測史上高い方から6位です。1月31日の最高気温10.4℃は1977年の統計開始以来1月の観測史上高い方から10位です。

最低気温の平均は-2.6℃です。これは平年(-4.4℃)より1.8℃高いです。

1月6日の最低気温3.0℃は1977年の統計開始以来1月の観測史上高い方から1位です。1月22日の最低気温2.6℃は1977年の統計開始以来1月の観測史上高い方から3位です。

1月の平均気温は1.0℃です。これは平年(-0.8℃)より1.8℃高いです。また、1977年の統計開始以来1月の観測史上高い方から3位です。

1月の総降水量は192.5ミリです。これは平年(159.5ミリ)の120%です。これは1976年の統計開始以来1月の観測史上9位です。

1月21日の日降水量54.0ミリは1976年の統計開始以来1月の観測史上1位です。

1月21日の1時間降水量7.0ミリは1976年の統計開始以来1月の観測史上3位です。

1月の総日照時間は91.9時間です。これは平年(61.5時間)の149%です。

1月の総降雪量は134cmです。これは平年(267cm)の50%です。

1月25日の日降雪量50cmは1980年の統計開始以来1月の観測史上1位2位です。

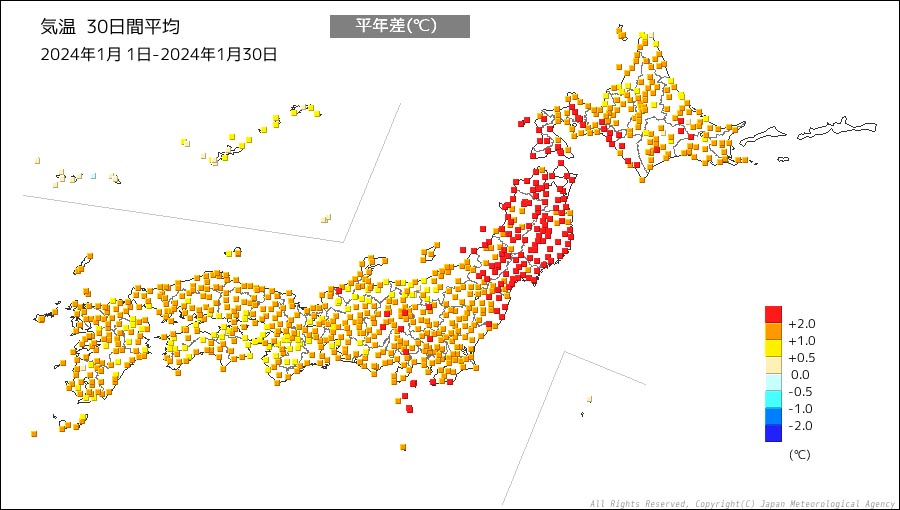

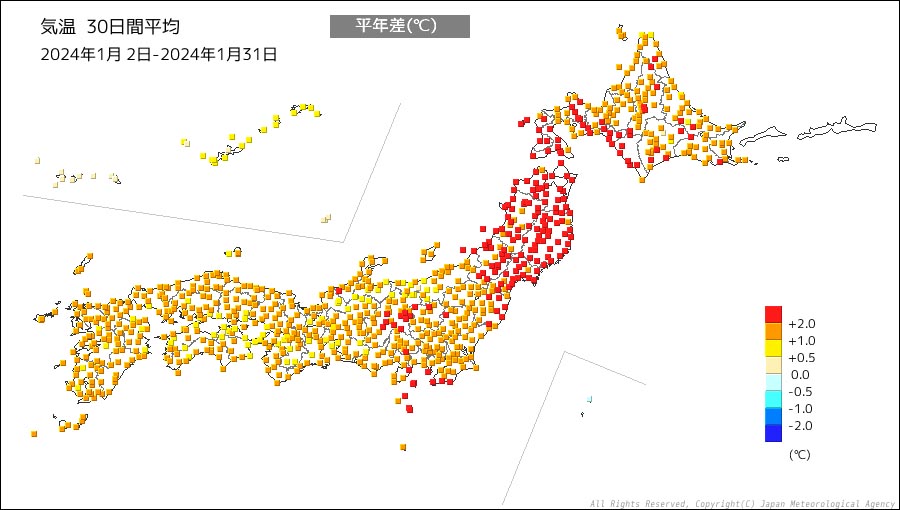

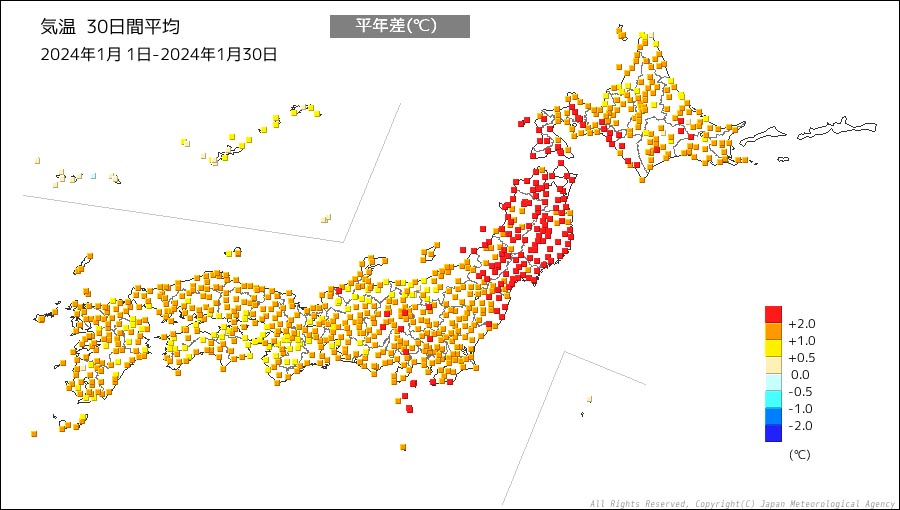

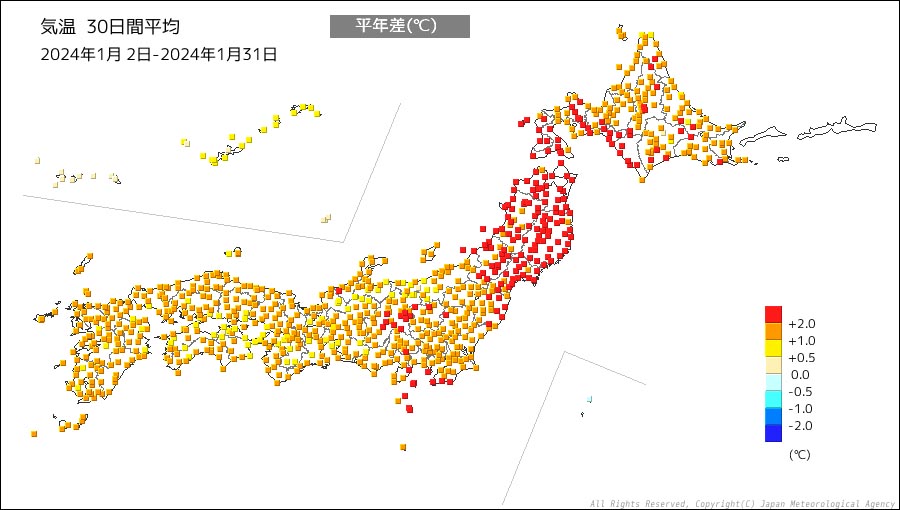

下の図は、平均気温での平年差分布図です。左が1月1日〜30日の30日間で、右は1月2日〜31日の30日間です。全国的に平年より高いです。暖冬です。

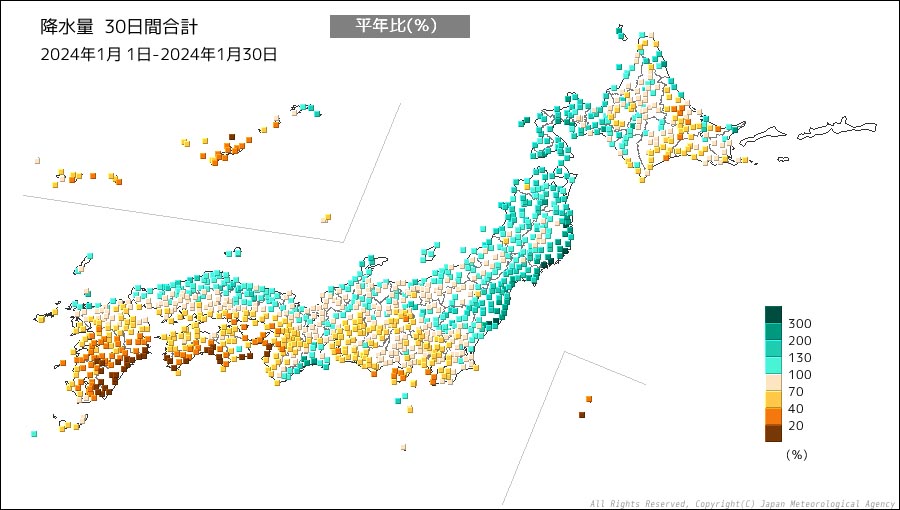

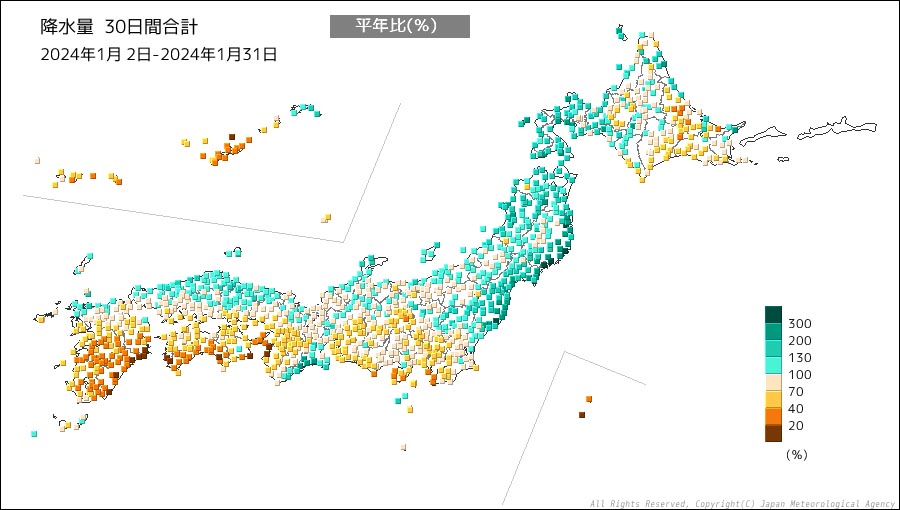

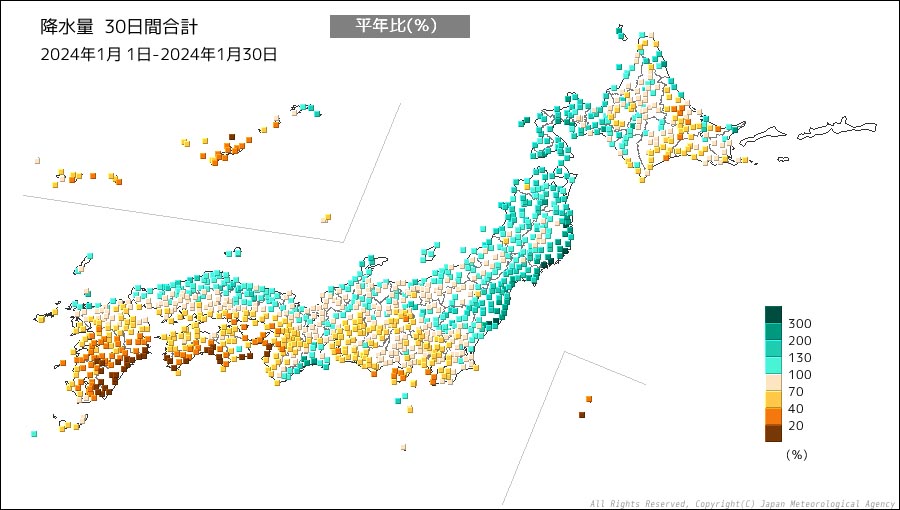

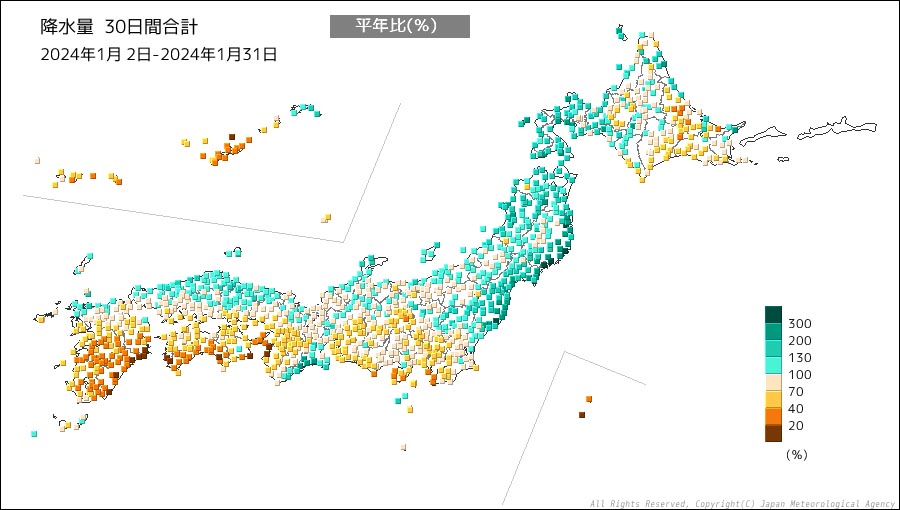

下の図は、総降水量での平年差分布図です。左が1月1日〜30日の30日間で、右は1月2日〜31日の30日間です。太平洋側を中心にした東北地方から山陰地方で平年より多いです。四国地方から九州地方の南東部、南西諸島で平年より少ないです。

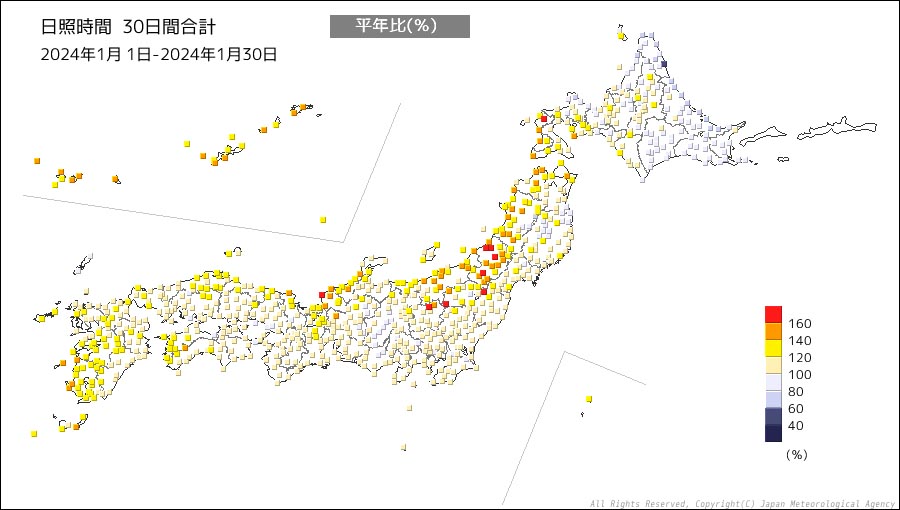

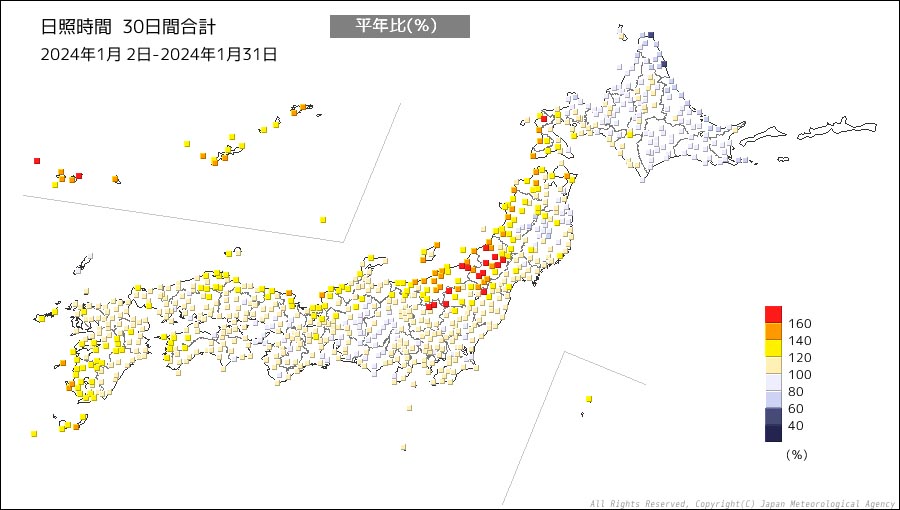

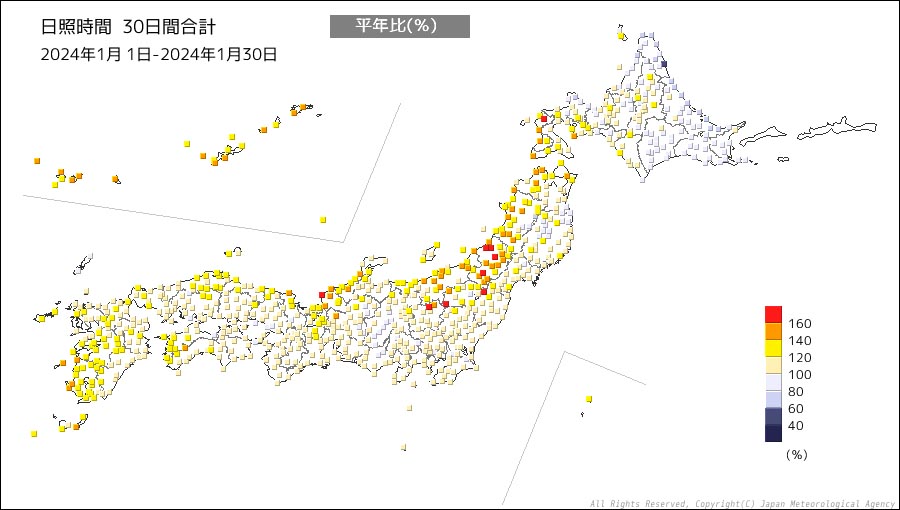

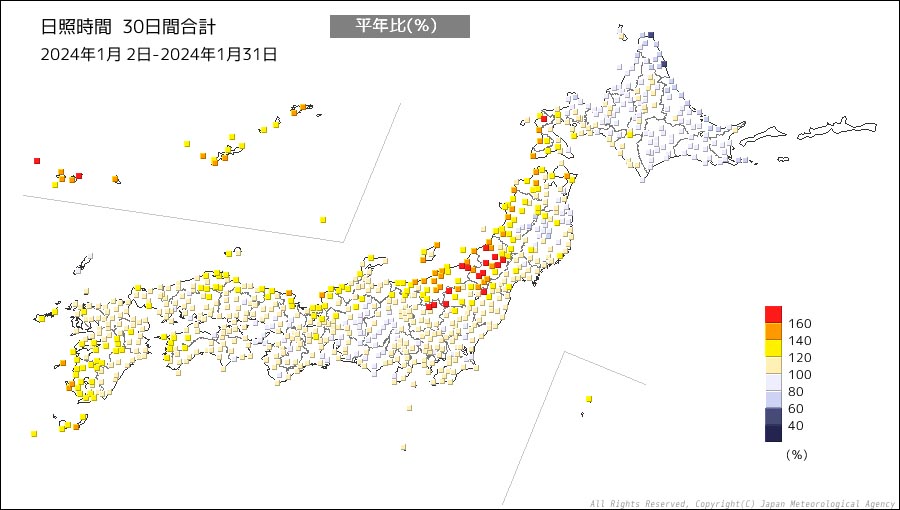

下の図は、合計日照時間での平年差分布図です。左が1月1日〜30日の30日間で、右は1月2日〜31日の30日間です。北海道の南西部、東北地方から北陸地方の日本海側、九州地方南部から南西諸島などで平年より多いです。

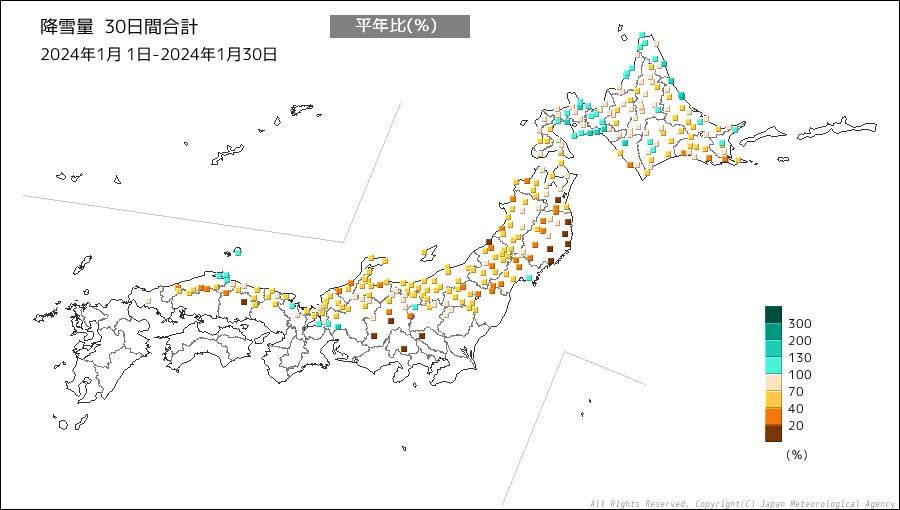

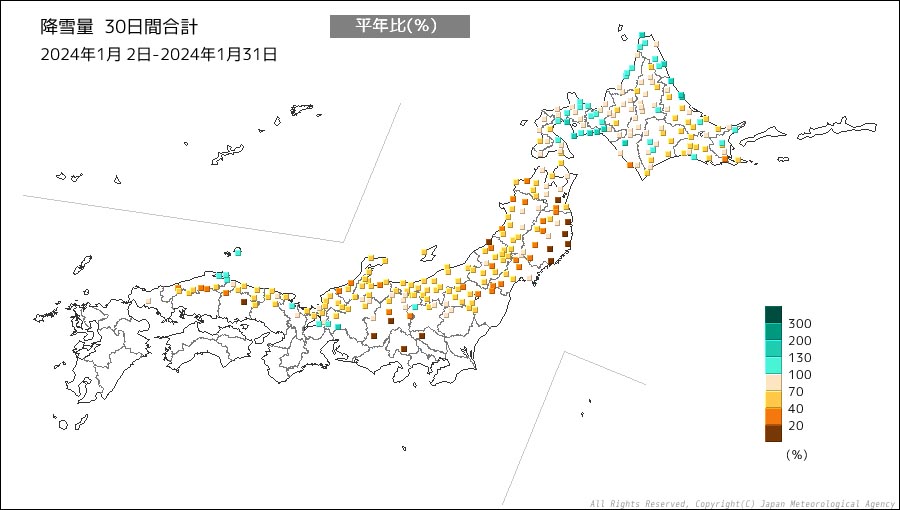

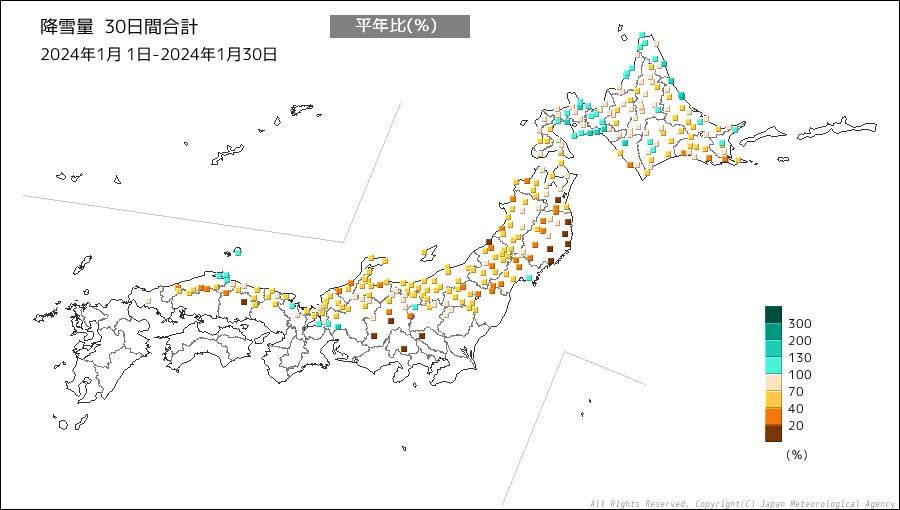

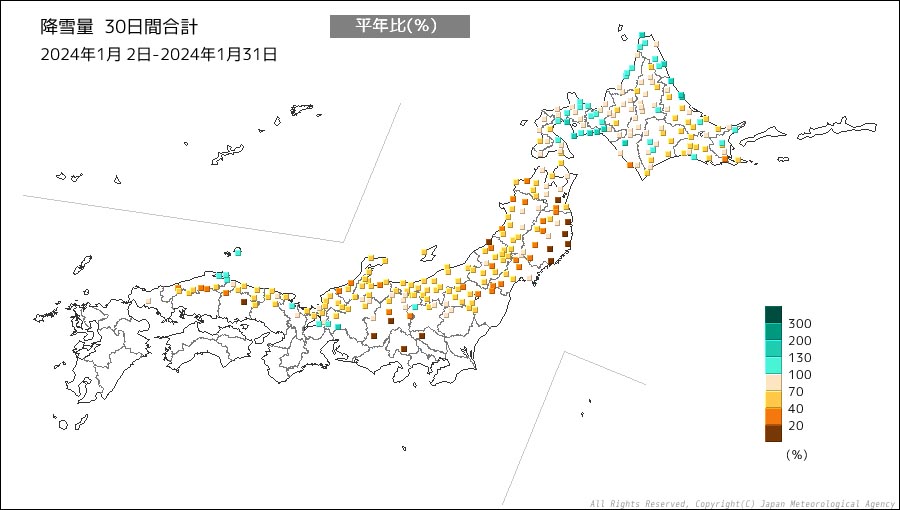

下の図は、総降雪量での平年差分布図です。左が1月1日〜30日の30日間で、右は1月2日〜31日の30日間です。北海道の一部、関ヶ原とその周辺、山陰地方の一部で平年より多いですが、全体には平年より少ないところが多いです。

気象庁発表の2024年1月の天候は、気象庁のホームページのこちらをご覧ください。

**********

引き続き1月について振り返ります。日々のひとりごとダイアリーで紹介していない内容もあります。

まず、1月のNPO関連をまとめてご紹介します。

能登半島に関連して、NPOの状況です。

全国災害ボランティア支援団体ネットワークによりますと、1月25日現在で、全国から113団体が被災地に入って活動しています。活動内容は、医療従事者派遣、避難所運営、物資支援、食事支援、家屋保全、仮設トイレ設置、充電器・発電機の提供などです。

認定特定非営利活動法人カタリバ(東京都杉並区)は、子どもと一緒に遊んだり、勉強部屋を設置するなど子ども支援を行っています。地元の子ども支援のNPOにも支援しています。カタリバの活動はNHKだけでなく、民放でも取り上げられるほどです。NHKは月末になって、テレビでも紹介しました。これだけ何度も紹介されると、被災地の子ども支援=カタリバという印象になります。現地の状況から取材においては制限があるかもしれませんが、情報に偏りがあるのではないか、と思ってしまいます。

あらためて、認定特定非営利活動法人カタリバは、東京都杉並区高円寺南三丁目66番3号・高円寺コモンズ203に主たる事務所があります。

定款に記載された目的は次のとおりです。

この法人は、「生き抜く力」をそなえた若年層にあふれる社会の実現に寄与することを目的とする。上記の目的のもと、子どもたちを含めた若年層を対象に、年上の世代の人達とのコミュニケーションの場、及び学習の機会を提供する。これによって、若年層が自らの生き方に主体性を持ち、また社会を生きるうえで必要な汎用的スキルをそなえ、積極的に社会に参画していけるようになることを目指す。

認証されたのは2006年6月12日です。

令和4年度(2022年9月1日〜2023年8月31日)の活動計算書を閲覧します。

経常収益の合計は1,579,913,250円です。

このうち、受取寄付金は1,147,600,912円です。寄付金の内訳は、事業部門が89,518,757円、管理部門が1,058,082,155円です。主な支援者は、ゆうちょ銀行、バンク・オブ・アメリカ、チョイスホテルズジャパン、キリンビバレッジ、古本買取通販ドットコム、読売巨人軍、ヤフー、中外製薬 などなど多数の企業です。

経常費用の合計は1,421,719,031円です。内訳は、事業費が1,353,800,813円、管理費が67,918,218円です。事業費の中で、給料手当は448,110,222円です。次に多いのは業務委託費の400,550,867円です。管理費では、給料手当は10,512,801円です。職員数は2022年5月現在で130名です。

次期繰越正味財産は1,949,676,090円です。

ひと言で言えば、巨大NPOです。正味財産は19億円以上、寄付金だけでも11億円以上です。寄付金の内訳で、管理部門が多いのは気になりますが、まさに認定NPO法人であります。給料手当は5億円以上ですが、職員数は130人というのも気になります。おそらく、職員以外にも給料支給対象者がいるのでしょう。

活動拠点は、岩手県大槌町、福島県広野町、島根県雲南市、東京都足立区、東京都文京区にもあります。2023年には秋田県の大雨災害でも活動。

貸借対照表では、資産合計が2,142,990,436円です。このうち、現金預金は1,271,512,367円です。ほかに、売掛金79,310,799円、ソナエル基金用預金特資産246,000,000円、10代の居場所ひろがる基金用預金特資産506,682,640です。負債合計は193,314,346円です。これで正味財産は1,949,676,090円です。

この巨大認定NPO法人の代表理事は今村久美さんです。今村さんについて Wikipedia は…1979年10月5日生まれで、日本の社会起業家…と説明しています。

今村さんは岐阜県高山市出身です。大学時代、成人式に出席するため帰省したときに、高校時代の友人たちの「大学なんてつまらない」「刺激がない」「毎日がヒマ」という言葉にショックを受けたことが、カタリバ設立のきっかけです。カタリバ設立は、中高生にとって、親や教師(タテ)でもない、友だち(ヨコ)でもない、少し年上の先輩などの「ナナメの関係」を重視しているそうです。今村さんは、2008年「日経ウーマンオブザイヤー」受賞、2009年に内閣府男女共同参画局「女性のチャレンジ賞」受賞、日本を代表する社会起業家としてアメリカの“TIME誌”の表紙を飾ったことがあります。文部科学省中央教育審議会委員、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 文化・教育委員会メンバーなどを歴任です。まさに、チョー・キャリア女性です。

当然さまざまな評価はありますが、寄付先としてのカタリバは概ね高い評価です。

マスコミが取り上げやすいのも、うなずけます。

このほか能登地震により現地に入って活動しているのは、奈良県のNPOは物資支援(灯油やミルクなど)、名古屋市のNPOは食事支援、静岡県沼津市のNPOは菓子や衛生用品などの物資支援、盛岡市のNPOは炊き出し(カレーや豚汁など)支援などを行っています。山形県では、特定非営利活動法人鶴岡災害ボランティアネットワークは炊き出し(寒鱈汁)などをしました。認定特定非営利活動法人結いのきは物資支援を行いました。

一方で、現地のNPOからは、避難所運営に対する危機感を訴える声が出ているなど、厳しい状況が続いています。

12日はNPO法人における「事務力」をテーマにしたセミナーに参加しました。これで感じたのは、NPOの「中間支援」と言っても、取り組み方はいろいろあるということです。その中で、私のミッションとはまさに「中間支援」です。それはNPO活動における様々な課題などについて、信頼できるわかる人や組織・機関に「つなぐ」ということです。

私は講演会やセミナーでは講演者や講師の話し方・伝え方を気にしながら聴講・受講します。残念ながら、この日の講師の方は、講義内容について「自分のものになっていない」と感じました。

15日、やまがたNPO活動促進大会が山形市で開催されました。私は前後のスケジュールが詰まっていたことなどで、今回は出席を断念しました。

大会ではセミナーがありました。講師は、先にもご紹介した認定特定非営利活動法人カタリバの戸田寛明さんでした。講演内容は「NPOの協働・連携による被災した子どもの支援とは」です。まさにタイムリーな内容でした。ただ、ある参加者は「リモートでの講演で、あまり伝わらなかった」という感想でした。リモートになってしまったのは仕方ないかもしれません。今は、能登半島地震への対応が最優先と思われます。ただ、伝えられた講演内容は、長年にわたりNPO活動に取り組んだ人にとっては、ほとんどがすでに認識している内容だったことから「あまり伝わらなかった」と感じたのでしょう。「協働・連携するには、日頃から関係性を構築しましょう」というのは当たり前のことです。

NHKラジオは1月19日、NPOに関する話題を放送しました。ここでも認定特定非営利活動法人カタリバの活動が紹介されました。

ところで番組では、NPO法人に対する国による新年度(令和6年度)からの支援策について紹介していました。その中では「国が(NPO法人への)活動支援団体をつくる」と聴き取れる内容の放送をしていました。もちろんそんなことはありません。誤解を招きかねない放送です。

特定非営利活動法人(NPO法人)おいたまサロンの代表理事、竹田仁さんが1月23日に亡くなりました。竹田さんには、私がNPO活動を始めた当初、かなりお世話になりました。竹田さんは米沢市ボランティア連絡協議会の会長としても長年務められ、そこでもお世話になりました。竹田さんは、福祉施設への慰問も継続して取り組まれました。東日本大震災と原発事故による避難者への支援活動も行いました。

一方で、竹田さんに対する評価は様々でした。私も考え方の相違から、特に東日本大震災以降、お付き合いはほとんどありませんでした。最後にお会いしたのは、コロナ禍前になりますが、きっさ万世(お茶会)に竹田さんが来られた時です。その時は「地道の活動を続けておられる」という印象でした。

おいたまサロンの活動は現在も続いています。2022年度は、河川等の環境保全活動や米沢市内の障がい者や高齢者を対象にしたふれあいいきいきサロンを開催するなどの活動を展開しました。

長年の地域貢献活動に敬意を表し、心よりご冥福をお祈り致します。

**********

13日と14日は、山形市の山形国際交流プラザで開かれた“コロナ禍、震災…苦難を乗り切る映画の知恵”上映会とステージトーク(主催:映画で男女共同参画を考える会)に主催者の関係者として参加しました。ここでは新たな人たちとの出会いがあるなど、充実した2日間を過ごすことができました。また、能登半島地震を考える機会にもなりました。能登半島地震については、みなさんから「遅い!」「何も変わっていない」と話されました。

岡崎監督の4本の映画は、教訓をどのように生かすかを考えるための貴重な作品です。教訓を生かす・・・私たちは難しく考えすぎているのかもしれません。もう1つは、固定概念や型枠に縛られているのかもしれません。それらを「乗り切る」ことが新たな歩みにつながります。それが4本の映画からみえてくる「知恵」です。

26日、4本のうちの1本、映画“山形でカミュと一緒にアマビエに祈る”で登場した間さんにお会いするため、恵埜画廊(よしのがろう:山形市七日町)を訪ねました。間さんからは、Dさん や Ysさん、 Isさんなど“だがしや楽校”仲間の名前が次々に飛びだし、互いにビックリしました。

世の中、意外に狭いです。同時に私が思うのは、地域で活動し続けていれば、どこかでつながっていくということです。

陸前高田市で活動している久保さんにも集合写真などをお送りしました。今年こそは陸前高田に行きたいと思っています。

20日と21日は、クラシック音楽のフルート奏者、勝俣敬二さんからお声がけをいただき、“風のセミナリオ・冬の音楽合宿”に参加しました。私は部外者になりますが、私なりに微力ながら、勝俣さんの活動に協力させていただいていることから、お声がけいただいたものと思っております。感謝です。

20日は勝俣さん宅での新年会・新人歓迎会です。会ではメンバーのAさんがさばいた寒鱈汁(どんがら汁)をいただきました。このどんがら汁にはダイコンなどは一切入っておらず、まさに寒鱈だけの汁です。濃厚というか、極上の味です。ほかにも数多くの料理が出され、大満足。会では新たな出会いもあり、参加された方々とも楽しく会話することができ、お腹も、心も温まる、すてきな時間を過ごすことができました。

21日は米沢市赤芝にある古民家“孫太郎”での特別講座。カマドで炊いたご飯をはじめ、地元の食材を生かした数多くの料理が出され、またまた大満足。健康にも良い食事でした。そして、現代の「過剰な経済優先社会」をあらためて考える機会になりました。

**********

1月は子ども、それも学校に関する気になるニュースや話がありました。私はまずます学校というものに対し、違和感をおぼえました。

まず、能登半島関連です。

珠洲市で11日、3つの小学校で始業式が行われました。そのうちの1つの小学校では、全校児童68人のうち、登校したのは僅か30人だそうです。学校は断水です。これで「授業を受ける環境が整った」と言えるのでしょうか。体育館は避難所なので、始業式は音楽室で行われました。始業式で校長は児童に「みんなよくがんばった。こうして元気に顔を合わせることができた。校長先生はとっても嬉しいし、安心し、君たちを誇りに思う」と挨拶しました。私はこの校長に憤りをおぼえました。「誇り」とは? 登校できなかった児童は? ふざけるな!!

22日、内灘町の小学校で始業式です。別の小学校を間借りしての再開です。校長は児童に「みんなと会えて嬉しいです。ありがとうございます」と話しました。このような校長先生なら良いのですが・・・。

21日、古民家孫太郎の進藤泰子さんからお聴きした話です。

泰子さんは小学校で紙芝居を紹介する活動も行っています。紙芝居を紹介するために、泰子さんは何度も何度も繰り返し読みます。それは自身の身体に染み込ませること、自分のものにすることです。1月12日のNPOセミナーで講師を務め方には、泰子さんの爪の垢を煎じて飲んでもらいたいです。断線しました。話を戻します。

泰子さんの紙芝居が終わると、先生は児童に対し、感想を発表させます。泰子さんは「そんなこと、しないでほしい」と思います。泰子さんの気持ち、おわかりになるでしょうか。これは非常に重要な意味があります。

ウェブニュースで気になることを伝えていました。22日に配信の西日本新聞の記事です。

中学校の修学旅行です。宿泊先です。生徒がお風呂からあがります。そこに(同性の)教員が待機です。教員は裸の生徒をチェック、身体に水滴が残っていないかを確認し、水滴が残っていなければ「あがってよし」、水滴が残っていれば「拭き直し」を指示しました。生徒の保護者から新聞社に「娘が『気持ち悪かった』と言っている」という声を寄せました。

学校の校長は「入浴マナーを身に付けるため」として「見直し考えはない」と断言。専門家(子どもの権利に詳しい弁護士)は「世代錯誤な指導。教員は(子どもであっても)プライベートゾーンはさらされることは許されないことを指導する立場なのに」と指摘しています。内容は西日本新聞の記事から引用です。

こんな学校には通わせたくないです。学校を強く非難します。

**********

1月はこんなこともありましたので、ご紹介します。

米沢市役所は12月28日頃、福島市に住む私の家族宛に郵便物を出しました。しかし、その郵便物は家族に届きませんでした。福島郵便局に問い合わせたところ、はじめは「配達員が変わり、誤配したかもしれませんので、調べます」という回答でした。ところが翌日には「そんな郵便物は取り扱っておりません」という回答になりました。

ちなみに、米沢で投函された郵便物は、山形市を経由して、福島郵便局に行きます。また、普通郵便では、いくら郵便局側で紛失しても、郵便局は賠償しません。書留や簡易書留にしますと、賠償の対象になります。

その後、私たち家族は米沢市役所に再発行の手続きをしました。再発行の理由は「紛失」です。私たちは紛失したわけではありませんが・・・。

福島の家族では、ほかにも届いていない郵便物のありました。私たち家族の郵便局に対する不信感は増大しました。

**********

原村政樹監督の最新作、ドキュメンタリー映画“山里は持続可能な世界だった”が昨年12月までに完成しました。私はこの映画に対し、クラウドファンディングを通して支援していたのですが、そのリターンが1月27日に届きました。映画についてはこちらをご覧ください。このサイトでは映画の一部を観ることはできます。リターンの中には短縮版のDVDもありましたが、これにはナレーションや音楽も入っており、完成したことを実感しました。能登半島地震からも、この映画の価値を痛切に感じております。是非とも多くの人に観てもらいたい作品です。

4日に亡くなったデヴィッド・ソウルは、1976年発表のシングル“Don't Give Up on Us”が大ヒットです。

19日に亡くなったマリーナ・ショウは、アメリカのより日本で高く評価され、人気がアメリカの女性(ジャズ、ブルーズ、ソウル)シンガーです。

23日に亡くなったメラニーが1971年に発表したシングル“Brand New Key”は今でも私の脳裏には鮮明に残っています。

主な1月の来日アーティストは、ブルーノ・マーズ(Bruno Mars)、スティーヴ・ガッド・バンド(Steve Gadd Band)、Y&T、ビリー・ジョエル(Billy Joel)、パット・メセニー(Pat Metheny)、ポール・ウェラー(Paul Weller)、エド・シーラン(Ed Sheeran)、ブラック・アイド・ピーズ(Black Eyed Peas)、ゴーゴー・ペンギン(GoGo Penguin)、ヨーロッパ(EUROPE)です。

2月はいよいよテイラー・スウィフト(Taylor Swift)の公演です。2月7日〜10日、東京ドームです。

HOME |